Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre conférence dédiée à la création à l’ère de l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, nous avons l’honneur d’accueillir deux personnalités qui repoussent les limites de la création artistique en intégrant ces technologies émergentes dans leurs pratiques.

Tout d’abord, j’ai le plaisir de vous présenter Cendrine Gabaret. Agente d’artistes et conseillère en production basée en France, elle représente une équipe pluridisciplinaire de photographes, d’illustrateurs et de storyboarders. Parmi les talents qu’elle accompagne, citons Julien Magre, lauréat du Prix Niépce 2022, et Marc Da Cunha Lopes, un expérimentateur photographique qui challenge l’intelligence artificielle générative dans son travail. Marc était venu au printemps dernier nous parler de son usage des IAgen lors d’une conférence passionnante que vous pouvez retrouver en ligne.

En juin 2024, Cendrine a été invitée à intervenir au Parlement de la Photographie pour discuter des enjeux de l’IAG dans le domaine de la photographie. Elle guide ses auteurs dans l’exploration de l’IA comme nouvel outil, travaillant avec eux sur la définition d’un territoire à la fois technique et éthique. Son dernier projet, « Constellation », vise à explorer de nouveaux horizons afin de favoriser la co-création humaine et lui donner la reconnaissance qu’elle mérite.

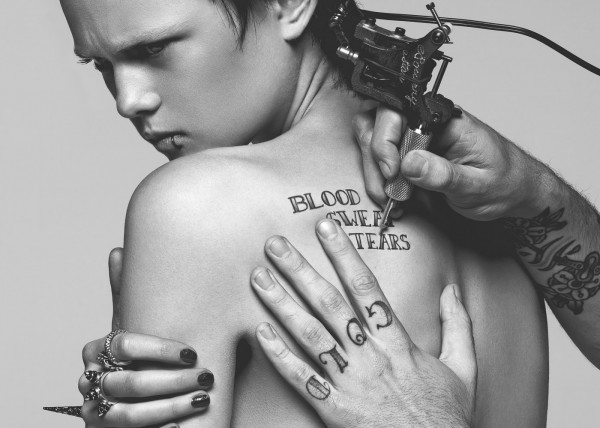

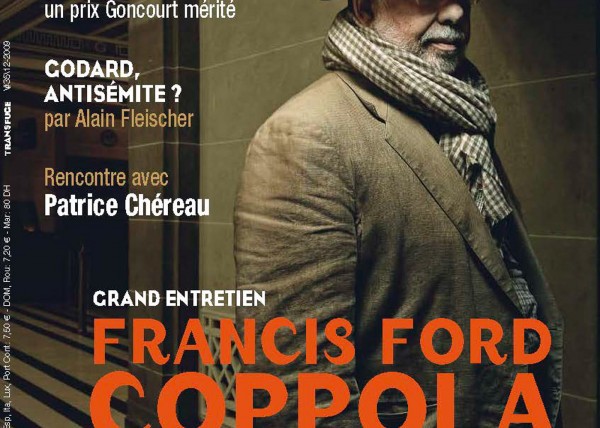

Aux côtés de Cendrine, Dimitri Daniloff, expert de l’image à l’ère numérique. Il débute sa carrière en photographie professionnelle en 1998 et attire rapidement l’attention des plus grandes agences publicitaires internationales. Ses campagnes audacieuses pour des marques telles que PlayStation, Adidas et Nike lui valent une reconnaissance mondiale, couronnée par le prestigieux Grand Prix aux Cannes Lions. La valeur artistique de son travail est également reconnue par les institutions culturelles, plusieurs de ses images ayant été acquises par le Fonds du Musée des Arts décoratifs.

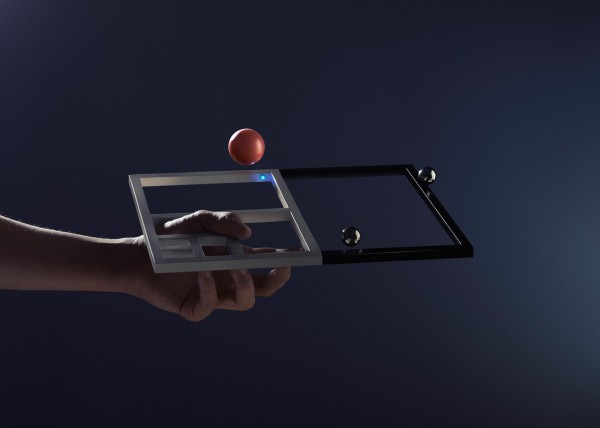

En 2008, avec le projet « Virtual Girl » pour Daft Punk, il explore l’intégration de créations 3D dans ses photographies, éveillant sa fascination pour les technologies émergentes. En 2018, il fonde KKLONE, une entreprise spécialisée en photogrammétrie et numérisation 3D. Conscient des enjeux éthiques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’art, Dimitri a initié la création d’une charte pour une utilisation responsable de l’IA, conciliant innovation technologique et préservation de l’intégrité culturelle.

Aujourd’hui, en tant que co-fondateur de HORS PISTE et de IkigaiLabs, il poursuit son exploration des nouvelles frontières de l’art numérique. Sa vision transversale, alliant art, publicité, luxe et technologies de pointe, fait de lui un acteur clé dans le façonnement de l’avenir de la création artistique.

Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Cendrine Gabaret et Dimitri Daniloff, qui partageront avec nous leurs perspectives uniques sur l’art, la technologie et l’éthique dans notre monde en constante évolution. Merci.

L’authenticité, souvent perçue comme la qualité de ce qui est vrai, pur, et sincère, est une notion centrale en art. Mais que devient-elle à l’ère des intelligences artificielles génératives, où la création artistique repose autant sur des algorithmes que sur l’intention humaine ? Une récente étude publiée dans Nature révèle que, pour 46 % des lecteurs interrogés, les poèmes générés par une intelligence artificielle comme ChatGPT surpassent ceux de grands poètes humains en termes de rythme, de clarté et d’accessibilité. Ces vers, parfois jugés « plus humains que les humains », soulignent une transformation radicale de notre perception de la créativité.

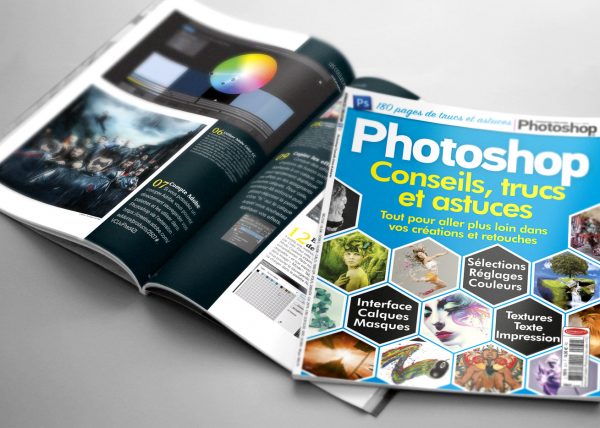

Ces bouleversements posent une question fondamentale : peut-on encore parler d’authenticité dans un monde où l’artiste partage la scène créative avec des algorithmes ? À une époque où des outils comme Midjourney ou Stable Diffusion produisent des œuvres d’une richesse esthétique inédite, peut-on encore définir l’authenticité de la même manière qu’au XIXe siècle, lorsque l’artiste romantique était vu comme un génie inspiré, maître absolu de sa création ?

Historiquement, l’authenticité en art a évolué selon deux axes, identifiés par Nathalie Heinich :

- Authenticité nominale, qui garantit l’attribution d’une œuvre à un auteur ou une époque donnée.

- Authenticité expressive, qui reflète la sincérité et la profondeur de l’intention créative.

Ces piliers sont aujourd’hui remis en question. Les artistes, historiquement vus comme des figures d’engagement et de sincérité – d’Otto Dix dénonçant les horreurs de la guerre à Andy Warhol critiquant la société de consommation – incarnent des valeurs que les IA, en tant qu’outils, remettent en question sans pour autant les remplacer.

L’authenticité pourrait-elle évoluer pour intégrer des pratiques où l’homme et la machine co-créent des œuvres nouvelles ? Ou cela marque-t-il un renoncement à ce qui fait de l’art une expression purement humaine ? Si, comme le souligne Emanuele Arielli, les outils technologiques étendent depuis toujours les capacités humaines, l’IA générative introduit une nouvelle complexité en agissant comme une sorte de « collaborateur » doté d’une capacité d’improvisation imprévisible.

Mario Klingemann compare cette évolution à un musicien jouant du piano : « On ne demande pas si le piano est l’artiste ; il s’agit toujours de l’humain qui l’utilise comme un outil. » Mais que se passe-t-il lorsque cet outil commence à suggérer des idées, voire à imposer des choix esthétiques ? Ces transformations soulèvent des enjeux éthiques et juridiques : qui détient la propriété des œuvres créées par ces technologies ? Quels mécanismes peuvent garantir un équilibre entre innovation et préservation des droits des créateurs, tout en évitant une uniformisation des pratiques ?

Derrière cette révolution se cachent des enjeux concrets. Qui est l’auteur d’une œuvre générée par IA ? À qui revient le droit d’auteur ? Et comment préserver l’intégrité et la diversité culturelle dans un contexte où des millions d’œuvres préexistantes nourrissent ces modèles, parfois sans consentement explicite ?

Au-delà des débats philosophiques, ces technologies redéfinissent également le métier d’artiste. L’artiste est-il condamné à devenir technologue, maîtrisant les subtilités des prompts et des espaces latents, ou pourra-t-il s’approprier ces outils tout en restant fidèle à son essence créative ? Comme le note Arielli, les IA génèrent une esthétique étendue, mais l’artiste reste responsable de la direction finale, un peu comme un maître d’atelier de la Renaissance supervisant et orientant le travail de ses assistants algorithmiques.

Ces interrogations nous invitent à repenser l’authenticité comme une dynamique évolutive, intégrant l’interaction entre humain et machine. Peut-on imaginer une nouvelle définition de l’authenticité où intention humaine et innovation technologique cohabitent ? Ou l’art perdra-t-il une partie de son âme en s’ouvrant à ces nouvelles pratiques ?

Ces questions ne sont plus théoriques : elles redéfinissent le rôle de l’artiste face à des outils qui oscillent entre simples assistants et véritables partenaires créatifs. L’avenir des métiers artistiques se joue ici, dans cet équilibre entre traditions humaines et pratiques technologiques. À l’ère des intelligences artificielles, la création navigue entre continuité et rupture, promettant de redessiner en profondeur les contours de l’art.

- Nathalie Heinich

Sociologue française reconnue, Nathalie Heinich est spécialisée dans l’étude des pratiques artistiques et des mutations des notions de valeur en art. Elle a largement exploré les concepts d’authenticité et d’identité culturelle dans ses travaux. Ses recherches, mêlant esthétique et sociologie, sont une référence dans le domaine des études culturelles. - Otto Dix

Peintre et graveur allemand, Otto Dix est célèbre pour ses œuvres marquées par une critique incisive des horreurs de la guerre et des travers de la société de son temps. Membre du mouvement Nouvelle Objectivité, il a utilisé son art pour dénoncer avec réalisme et intensité la brutalité humaine. - Andy Warhol

Icône du pop art américain, Andy Warhol a marqué l’histoire de l’art par sa critique de la société de consommation et sa fascination pour les médias. En réinterprétant des images populaires et des produits de masse, il a redéfini les frontières entre art et culture commerciale, tout en posant des questions sur la reproductibilité et l’authenticité en art. - Emanuele Arielli

Philosophe et chercheur, Emanuele Arielli explore les implications culturelles et philosophiques des technologies contemporaines, notamment dans les arts. Ses travaux examinent comment les outils numériques, y compris l’intelligence artificielle, étendent les capacités humaines tout en transformant la notion d’intention artistique. - Mario Klingemann

Artiste numérique allemand, Mario Klingemann est une figure de proue dans le domaine de l’art génératif et de l’IA. Il utilise des algorithmes et des données pour créer des œuvres explorant la créativité, la mémoire et l’identité. Il compare souvent l’IA à des outils traditionnels, insistant sur le rôle de l’artiste dans la direction et l’interprétation de ces technologies.